LÉMAN

« A l'occasion de la première édition de LÉMAN, un livre du photographe Jean-Pierre Viguié, les murs du Cassiopée Café (21, rue Custine 78018) accueillent une exposition de cinq tirages de photographies de ce projet éditorial.

Le lac Léman et ses rives, espace fini, offre d'infinies possibilités de récits. Jean-Pierre Viguié, rêveur solitaire, s'y raconte des histoires et choisit de cadrer des visions qu'il assemble et accroche sur le papier. Comme des mots en couleurs, les images de LÉMAN se succèdent et s’organisent en proposition de récit. La déambulation dans les pages du livre laisse libre cours à l’imagination dans le cadre posé par le regard discret du photographe. Des scénarios se dessinent, des histoires se révèlent, une fiction s’ébauche.

Le travail du photographe, à partir de vieilles pellicules inversibles récupérées dans un stock périmé, permet de conter de possibles rêveries, de suggérer les pensées des âmes qui peuplent les bords du lac et d'imaginer les histoires, réalistes ou fantaisistes, qui s'écrivent à LEMAN.

Ayant travaillé pendant plus de 20 ans comme chef-monteur, réalisateur et directeur artistique pour le cinéma et la télévision, Jean-Pierre Viguié est en fait photographe dès son plus jeune âge, sans jamais révéler à quiconque une seule photographie jusque dans les années 2000. Son approche photographique, construite pendant ses années de pratique secrète, est imprégnée et dirigée par la notion de narration, et de la nécessité de faire récit. Aujourd’hui éditeur de ses propres travaux, le photographe attache autant d’importance au moment de la prise de vues qu’au moment du « montage » des images produites dans l’espace du récit sur le papier du livre. Car alors, au fil des pages émergent des connexions, des mots, des émotions, parfois des accidents, qui produisent finalement un récit. »

Le travail du photographe, à partir de vieilles pellicules inversibles récupérées dans un stock périmé, permet de conter de possibles rêveries, de suggérer les pensées des âmes qui peuplent les bords du lac et d'imaginer les histoires, réalistes ou fantaisistes, qui s'écrivent à LEMAN.

Ayant travaillé pendant plus de 20 ans comme chef-monteur, réalisateur et directeur artistique pour le cinéma et la télévision, Jean-Pierre Viguié est en fait photographe dès son plus jeune âge, sans jamais révéler à quiconque une seule photographie jusque dans les années 2000. Son approche photographique, construite pendant ses années de pratique secrète, est imprégnée et dirigée par la notion de narration, et de la nécessité de faire récit. Aujourd’hui éditeur de ses propres travaux, le photographe attache autant d’importance au moment de la prise de vues qu’au moment du « montage » des images produites dans l’espace du récit sur le papier du livre. Car alors, au fil des pages émergent des connexions, des mots, des émotions, parfois des accidents, qui produisent finalement un récit. »

Jeanne Viguié. Commissaire d'exposition

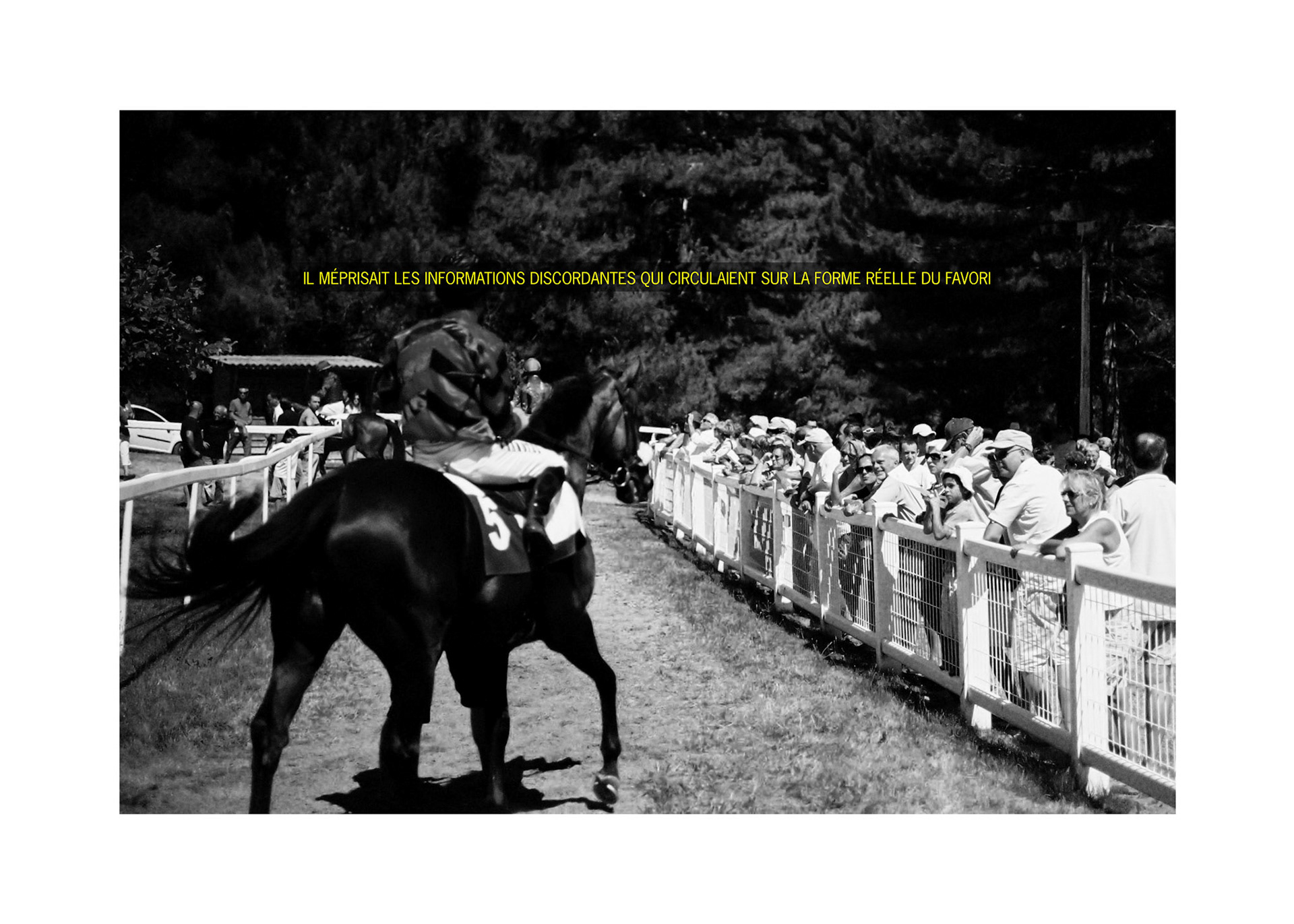

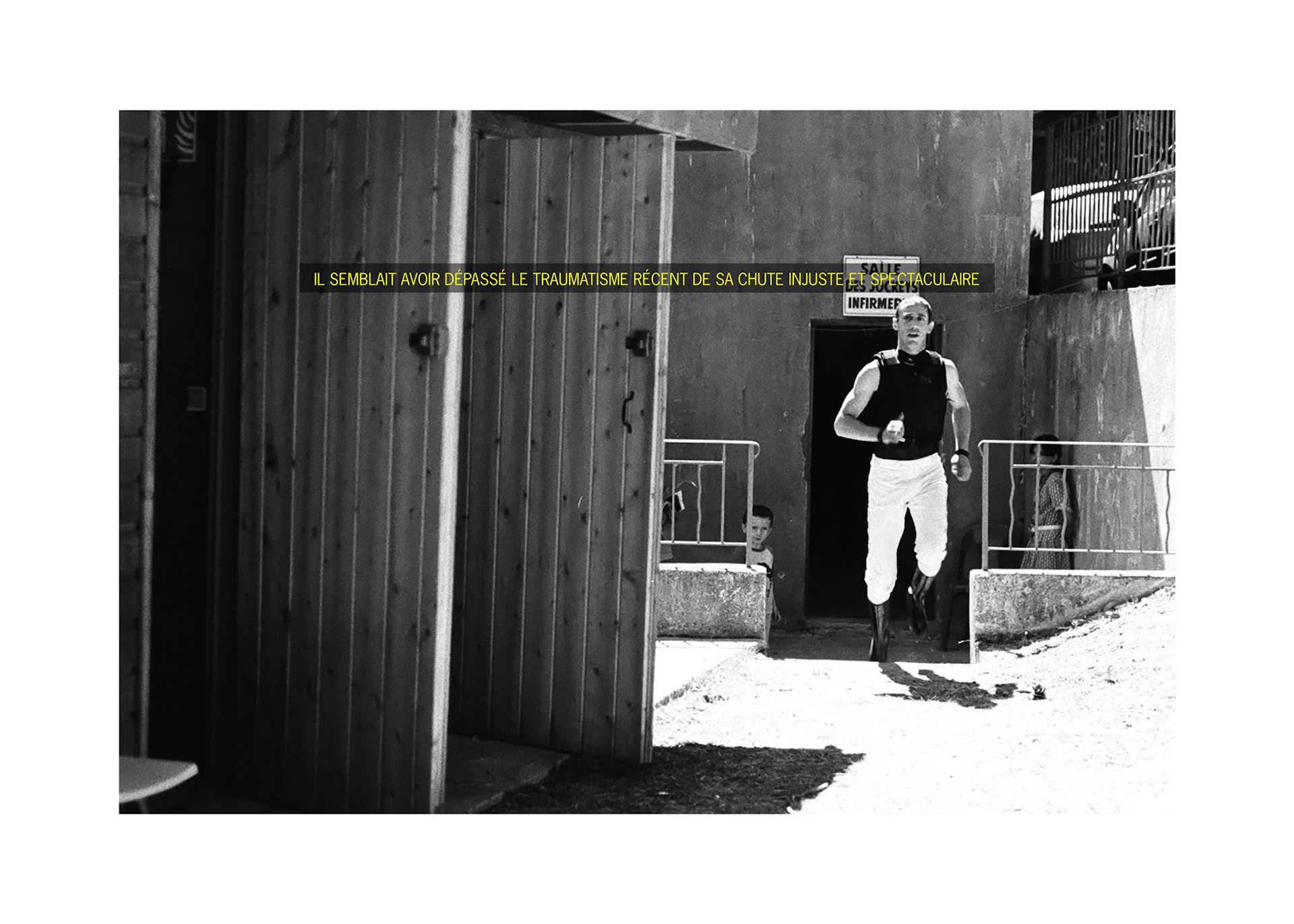

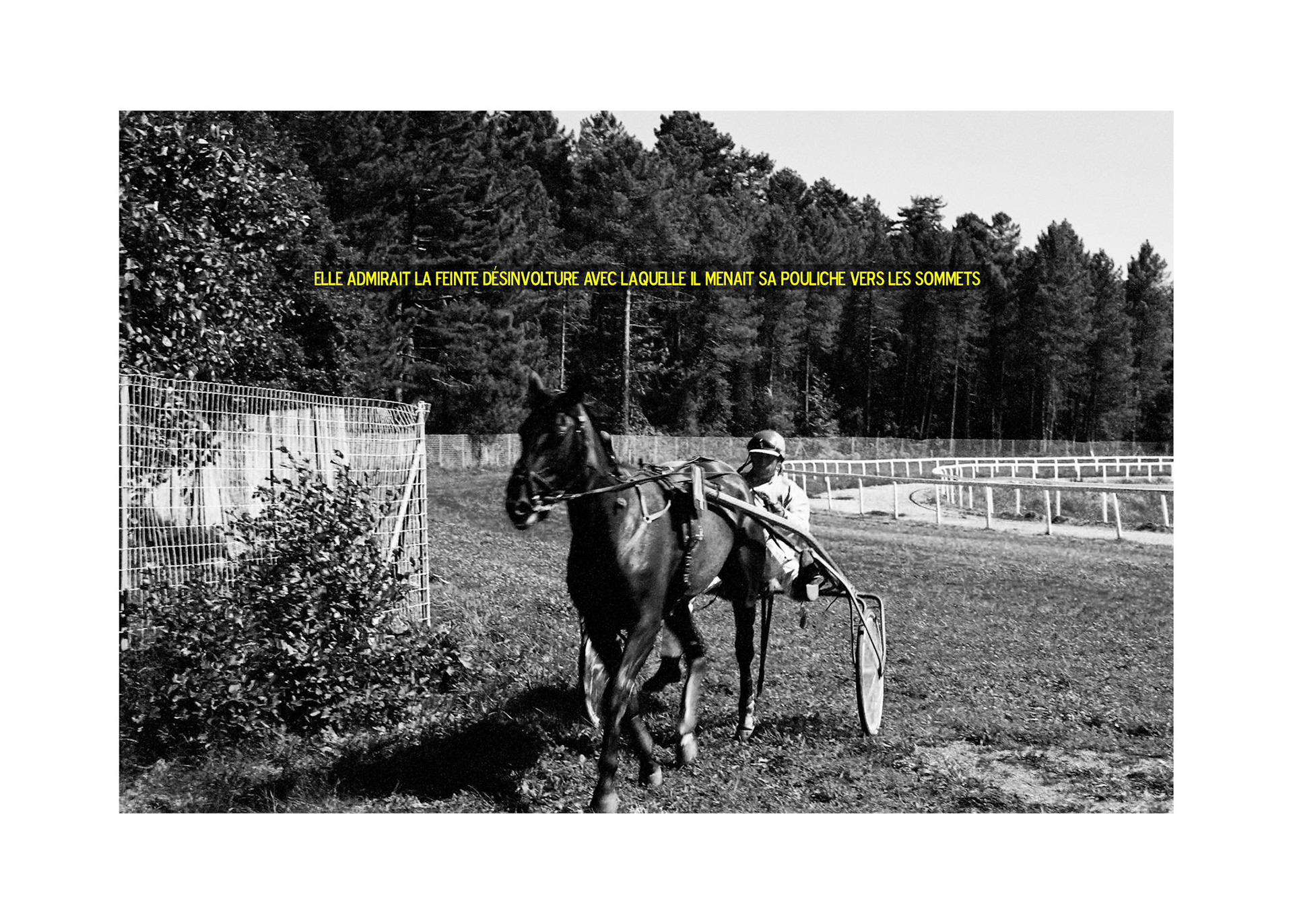

Cette série d'images révèle les histoires, les fictions, les projections mentales que se font les spectateurs et les parieurs dans cette atmosphère si particulière d'une course de chevaux. Les sur-titres nous font entendre ces voix secrètes, intérieures, des joueurs, transportés dans un monde imaginaire par l'ambiance de la course.

La société hippique de Zonza a organisé sa première course en 1928, elle tient six réunions par an, en juillet et août. Chacune comprend 5 courses de galop et 2 de trot. L'événement a lieu sur l’hippodrome de Viséo situé à près de 950 m d'altitude, ce qui en fait le champ de courses le plus haut d'Europe !

Cet étonnant champ de courses est niché en contrebas d'un lacet de la route qui mène aux fameuses aiguilles de Bavella. Ces aiguilles spectaculaires font partie d'un massif rocheux dont les élancements vertigineux dominent la forêt de pins qui borde la piste de 1000 m.

Les bénévoles qui gèrent le champ de courses et la société hippique se plaignent que les sangliers défoncent la piste, malgré les barrières et les clôtures électriques. Mais ils n'ont pas le droit de les chasser, ils en ont fait la demande aux autorités compétentes, mais leur dossier est resté bloqué quelque part entre Ajaccio et un sous-service à l'acronyme obscur, dont ils soupçonnent le responsable d'être un continental obstiné, ignorant des réelles réalités de la campagne insulaire et des comportements criminels des sangliers à l'égard de la propriété privée ...

La réunion de courses est un événement social important et attendu. S'y mêlent toutes sortes de publics: des bourgeois de Porto-Vecchio en tenues chic et décontractées, lin blanc et Panama, sacs de marques et lunettes de prix, des chasseurs au poil noir et dru, le cheveu très court, qui ont revêtu leur plus beau treillis, impeccablement repassé, des familles de touristes continentaux dont les enfants misent quelques sous en riant. Des couples de vieux corses élégants, des retraités de l’administration, commentent les courses d'un air grave. Les mises sont modestes et les gains encore plus. Traînent près des paddocks des hommes nerveux qui parlent la bouche en coin, qui distillent des informations qu'ils font mine de tenir de source sûre. Des hommes maigres, secs, agités de tics, commentent au téléphone la qualité des chevaux qui sont présentés par leurs lads dans le rond de présentation. Course après course les programmes sont froissés dans leurs mains chargées de bagues lourdes. Le sol se couvre de tickets perdants, qui volent dans la poussière sèche. Près des caisses enregistreuses, un écran diffuse les courses qui ont lieu sur d'autres champs de courses, courses du tiercé, du pmu. Un groupe de parieurs ne les quitte pas des yeux, indifférents aux chevaux qui courent en vrai à quelques mètres d'eux.

Cette humanité disparate se lève, exaltée, quand les chevaux attaquent la dernière ligne droite, les visages se tendent, les yeux s'écarquillent, des cris d’encouragements accompagnent l'ultime effort des chevaux luisants de sueur. Les enfants hurlent, souvent moins fort que leurs grands-parents...

C'est « Un jour aux courses à Zonza »

Les photographies ont été réalisées lors de la réunion du 29 juillet 2012 à l’hippodrome de Zonza en Corse.

Jean-Pierre Viguié

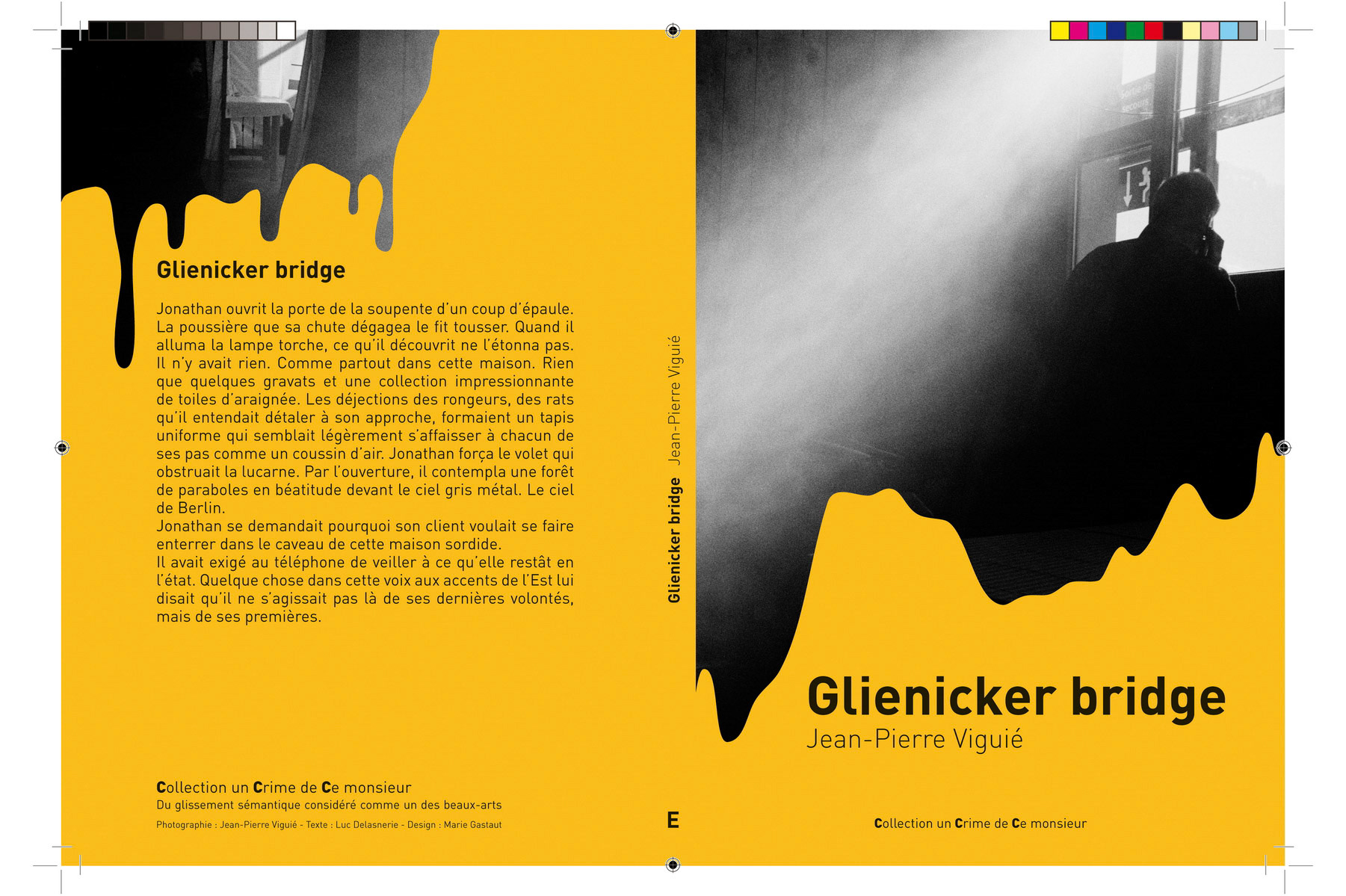

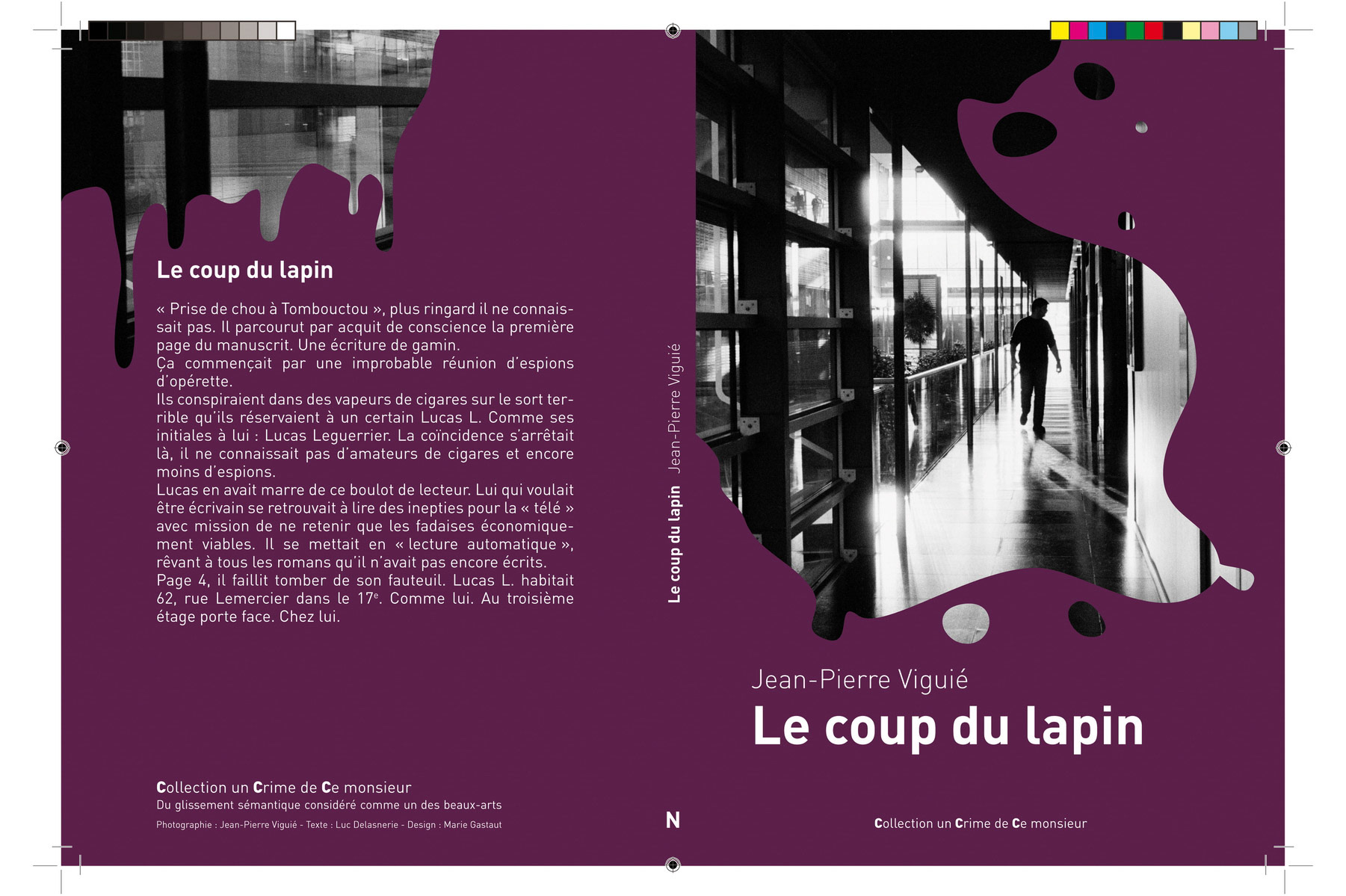

UN CRIME DE CE MONSIEUR

du glissement sémantique considéré comme un des beaux-arts.

J’ai sélectionné 16 images en noir et blanc dans mes archives, j’ai imaginé un titre pour chacune, puis j’ai confié le tout à un de mes amis écrivain, Luc Delasnerie, qui à son tour a inventé sans contrainte les 15 histoires, noires, très noires, que lui suggéraient ces photographies. Puis, Marie Gastaut, graphiste du monde de l’édition, a créé la charte graphique d’une collection imaginaire de romans.

Des livres virtuels ? Pas tout à fait : un imprimeur a été chargé ensuite de réaliser les 15 livres rares de la collection qui ont été présentés pour la première fois en 2011 au Carré Bodoni, une librairie d’art, à Cluny en Bourgogne.

Ci-dessous un entretien avec Thomas Doustaly, journaliste.

Quelle est l’origine du projet ?

C'est un projet dont j'ai eu l'idée il y a une dizaine d'années. La rencontre avec Olivier Pagès du Carré Bodoni, qui est comme moi un amoureux des livres et de la photographie, l'a fait remonter à la surface.

La série originale de 16 photos que j’ai sélectionnées est constituée uniquement de photographies argentiques en noir et blanc réalisées entre 1995 et 2003

Il n’y a pas de rapport thématique entre ces photos. Leur seul lien, c’est qu’elles me plaisent pour des raisons affectives, chacune d’elles est représentative de ce qui me touche le plus quand je fais de la photographie qui est d'ordre émotionnel.

Je les ai rassemblées et puis je les étalées devant moi et l’idée d’une expérience m’est venue, une sorte de cadavre exquis à la fois ludique et sérieux. J’ai donné un titre à chacune, spontanément, très vite, comme de l’écriture automatique.

Les titres qui me sont venus à l’esprit évoquaient des titres de romans noirs, des années 50 ou 60. Je me suis dit que ça pourrait ressembler à une collection de livres. Et comme je suis un grand lecteur, je me suis interrogé : finalement, qu’est-ce qui me séduit dans un livre quand je suis dans une librairie ? C’est le style de la couverture, le nom de l'auteur bien sûr, mais aussi le texte de la quatrième, qui est comme une promesse du plaisir que je vais prendre à la lecture. D’où l’idée de faire écrire des textes par un ami écrivain, Luc Delasnerie, pour accompagner les photos et les titres. J’ai procédé très simplement, en lui donnant toute liberté : il avait juste une contrainte de volume, faire court. Sinon, il pouvait faire ce que bon lui semblait.

Vous avez donc entrepris un travail de collaboration, comme un réalisateur de films ?

Dans mon travail photographique je revendique la qualité d'auteur mais il se trouve que j’ai toujours aimé le travail avec d’autres. Même si j’ai le dernier mot, et que le projet m’appartient, je vais le signer de mon nom J’aime l’intelligence collective. Dans ce projet, ma place est proche de la mise en scène de cinéma, mais le mot éditeur me va bien. C’est d’ailleurs le mot que les anglo-saxons utilisent pour le monteur du film celui qui rassemble et choisit. L’auteur des textes et la graphiste seront crédités bien entendu, un peu comme dans un générique de film. Cela dit, ça m’amuse, mais je reste photographe. C’est toujours à l’imaginaire des spectateurs que je m’adresse. J'aurais pu ou je pourrais pousser le jeu encore plus loin, ce serait peut-être amusant de demander à des critiques littéraires d’écrire sur ces livres uniquement à partir des jaquettes...

Vous semblez entretenir un rapport particulier avec le livre ou les photos imprimées ?

Oui. Je me souviens avoir découvert enfant la photographie en feuilletant des livres ou des magazines, pas dans des expositions. Pour moi, la place la plus légitime pour la photographie, c’est dans les livres, les magazines ou les journaux. Dans ce qui circule, se prête ou se donne. Mettre des photos sur les murs, je comprends qu’on ait envie de le faire quand il s’agit d’épingler ses photos de vacances ou celle de son petit ami, mais la photographie dans un cadre, celle qui se hausse du col et qui dit « je suis de l’art » comme la peinture, celle-là, pour moi, n’est pas à la bonne place. Elle existe et j’en vends, mais elle appartient au XIXème siècle.

Le choix du Noir et Blanc , c'est l'univers des films ou des romans noirs, des histoires policières...

Le noir et blanc convient mieux à ma manière de regarder le monde quand j’ai un appareil entre les mains. J’ai toujours associé la photo en noir et blanc à l’écriture : le noir de l’encre et le blanc du papier permettent d’exprimer toutes une gamme de gris, de sentiments et d’émotions. J’ai pratiquement toujours un appareil photo sur moi, comme d’autres ont un carnet de notes, pour fixer sur un support quelque chose de fugitif.

Toutes mes photos ont été prises dans un monde en couleur. Le sujet était en couleur. Le noir et blanc permet de ne retenir que l’essentiel : l'émotion, la lumière, le personnage, le cadre. Je fais chaque semaine des milliards de photographies sans appareil photo. Je visualise ce que je vois en gamme de gris, en contrastes. C'est presque comme un exercice auquel je m'astreins, une pratique quotidienne, une forme de gymnastique douce et mentale, parfois immobile, comme ces vieux asiatiques qui pratiquent le Tai Chui Chuan dans les parcs.

Cependant les images de votre série ne sont pas très sereines ...

Au moment de la prise de vue, quand j’appuie sur le déclencheur, ça se passe très souvent de la manière suivante : je suis dans un endroit qui me plait, ça peut être des circonstances familiales, personnelles ou professionnelles qui m’y ont amené. À un moment m’apparaît un « décor » qui pour moi devient un cadre. Ma manière de faire, dans ces situations, c’est d’attendre. J’attends que quelque chose se passe dans ce décor que j’ai parfaitement isolé, et que ce quelque chose me raconte l’histoire que moi je me raconte quand je regarde ce décor. C’est une sorte de projection mentale à base de réel. Je n’ai jamais jusqu’à ce jour demandé à qui que se soit de se mettre comme-ci ou comme-ça dans la lumière. C’est le hasard qui, soudain me projette une histoire, dans une fiction. Il y a cette dimension depuis toujours : mes photos, ce sont les indices des histoires que se raconte le badaud je suis . C’est assez enfantin comme attitude. Je peux passer des heures sur un carrefour, sans appareil photo, à regarder les gens passer et à me raconter l’histoire de leur vie, de la cuisine dans laquelle ils vont aller préparer leur repas, comment ils vont s’engueuler ou pas, et se réconcilier peut-être. Ce sont des fictions dont la littérature est pleine. Des gens qui se croisent, qui se parlent, qui se déchirent, qui se ratent ou s'évitent… C’est ça que je vois dans le monde.

Je ne fais pas de la photographie documentaire. J’essaie même, dans les photos que je sélectionne et que je montre, de ne garder que celles qui pourraient avoir été prises il y a 15 ans ou qui pourraient l’être dans 15 ans. Elles sont d’une certaine manière hors du temps : quand on les regarde, on peut sans doute voir comment vivent les humains du XXème siècle, mais pas précisément ceux de 1992 ou de l’an 2000. Ce n’est pas mon sujet.

Vous avez pourtant longtemps travaillé l’actualité, les informations ou les documentaires pour la télévision ...

Oui. Je suis donc bien placé pour savoir qu’une image juste, ça n’existe pas. C’est juste une image comme disait un certain Jean-Luc Godard . C’est très important. Une photo, ce n’est jamais la vérité. Ce qui importe, c’est le contexte, ce qu’on raconte à côté. Il y a des photos iconiques. Si on pense au sort tragique des juifs pendant la seconde guerre mondiale, il y a plein de gens qui vont penser à cette image très connue de ce petit garçon avec sa casquette, les bras levés face à un soldat qui le met en joue. C’est une icône. Une photo qui raconte beaucoup plus que ce qu’elle montre. D’ailleurs, en français, le texte qui accompagne la photo, on appelle ça une légende,

Au final, pour un photographe c'est quoi l'enjeu de cette expérience ?

D'une certaine manière je voulais mettre mes photographies à l'épreuve, leur faire subir un traitement “iconoclaste”, les faire passer de main en main, d'œil en œil, d'imaginaire en imaginaire, de leur faire faire des glissades sémantiques...C’était aussi une manière de les assumer pleinement comme des fragments de fiction et de partager ça avec d'autres. Ce qui m’amuse, c’est de voir comment une photo se transforme quand on lui associe un titre et des mots. Car mes photos, finalement, se transforment visuellement en autre chose. C'est un peu immodeste, mais je me suis dit que si mes images pouvaient résister à cet exercice, si elles tenaient le choc, si elle elles survivaient à cette mise à l’épreuve, si elles ne devenaient pas de simples illustrations, alors peut-être avaient elles quelques qualités ...

L'ÉBULLITION DES VOYELLES

La façade vitrée sur trois étages d’une ancienne papeterie transformée depuis quelques années en café-restaurant, le Floor’s, dans le XVIIIè arrondissement de Paris, accueille jusqu’au 12 décembre une exposition de photographies de Jean-Pierre Viguié (1).

L’ébullition des voyelles est une installation de 48 tirages originaux de bords de mer (en noir et blanc et en couleur), proposés sur support transparent et recouvrant les baies vitrées du Floor’s. C’est également un livre éponyme de 70 photographies.

Entre 1995 et 2008, Jean-Pierre Viguié a beaucoup navigué, faisant escale en Polynésie, au Brésil, au Chili, au Japon et ailleurs, toujours en compagnie de ses boîtiers. Dans L’ébullition des voyelles, très peu de vues de pleine mer, mais essentiellement de ses bords, lointains ou familiers, le rivage comme une frontière entre deux mondes, celui de la terre ferme et de l’élément liquide. Lieu de plaisir, de loisir, de vacances ou de travail, le bord de mer est souvent aussi le lieu du danger : « tous les marins le savent, il y a plus de risque à s’approcher des côtes qu’à naviguer en haute mer», souligne Jean-Pierre Viguié.

Marie-Joëlle Gros, journaliste.

Pourquoi ce titre : L’ébullition des voyelles ?

“Sans trop savoir pourquoi, j’associe mentalement la mer et la lecture. Quand les vagues se brisent sur les rochers ou le sable, elles créent une mousse, une ébullition qui me ravit. Les voyelles sont rondes, légères comme des bulles. Et indispensables : si l’on faisait bouillir toutes les voyelles, il ne resterait plus que les consonnes, c’est à dire un monde sans souplesse, sans musique. Il y a aussi l’idée qu’avec un nombre fini de lettres (six voyelles en français), le nombre de combinaisons avec les consonnes est infini. Comme la mer. Je peux passer des heures à méditer devant un potage où flottent des pâtes en formes de lettres de l’alphabet ! J’y vois une proximité avec les bords de mer. Comme face à un ailleurs possible, un horizon à définir, un trajet à parcourir en se disant que ce sera peut-être mieux là-bas. La mer, c’est sans doute l’élément qui démultiplie le plus mon imagination”

Pour cette exposition, vous avez choisi un tirage sur support transparent. Pourquoi cette technique peu commune ?

“Elle se prête parfaitement au bâtiment qui accueille L’ébullition des voyelles. Il s’agit donc à la fois d’une exposition et d’une installation puisque mes 48 tirages recouvrent la façade vitrée du Floor’s sur ses trois étages. Tirées sur un support transparent, mes images laissent passer la lumière, comme des diapositives géantes, posées directement contre les vitres qui font pour l’occasion office de tables lumineuses. A l’arrivée, on a l’impression que mes images de mer flottent dans l’espace. C’est assez proche d’une projection. Avec son allure maritime, le Floor’s se transforme en sémaphore, en phare, en vigie. Et invite à l’évasion les promeneurs du XVIIIè arrondissement puisque l’exposition est visible de l’extérieur comme de l’intérieur du bâtiment”

Aviez-vous déjà expérimenté cette technique ?

“Oui, j’ai exposé l’hiver dernier à Barcelone, puis au printemps à Paris, deux séries de tirages originaux sur support transparent d’après des originaux argentiques noir et blanc de photos prises lors d’un voyage au Japon : A la surface du paisible typhon. Le résultat est assez proche de la photographie sur plaque de verre, qu’on ne voit plus beaucoup depuis le début du XXè siècle, mais qui m’a toujours fortement impressionné et ému. La lumière vibre à travers la photo, un peu comme dans un photogramme de film très agrandi. Cela vient sans doute de mon rapport au cinéma qui reste très prégnant dans mon travail.

Parallèlement à ces 48 tirages originaux, vous proposez un livre à la vente. Est-ce complémentaire ?

“J’adopte en fait le même dispositif que lors de l’exposition A la surface du paisible typhon car je reste très attaché au support papier. C’est lui qui permet la circulation des images dans les livres, les magazines, les journaux. C’est aussi en feuilletant qu’on se raconte une histoire. Pour moi, la construction simultanée de l’exposition et du livre fait sens. Dans l’installation L’ébullition des voyelles, l’une des façades vitrée du Floor’s présente les tirages couleurs, et l’autre, en vis-à-vis, les tirages noir et blanc . C’est la même proposition dans le livre où une photographie en couleur fait face à une autre en noir et blanc. Délibérément, aucune photo n’est datée ni légendée dans l’exposition comme dans le livre. Pour inciter à ce que la lecture du livre soit rêveuse, fluide, voire nonchalante, je ne donne des indices géographiques que dans le sommaire à la fin du livre. Une de ces indications est peut-être la clé de mon paysage mental, de mon rapport à la mer ...”

À LA SURFACE DU PAISIBLE TYPHON

Le Bâtiment des Douches de la rue Legouvé, dans le Xème arrondissement de Paris, accueille à partir du 20 mai 2010 une exposition de photographies de Jean-Pierre Viguié. A la surface du paisible typhon présente dix tirages originaux sur support transparent, ainsi qu’un livre de 130 photos prises au Japon en septembre/octobre 2009.

Cet automne là, Jean-Pierre Viguié se rendait pour la première fois au Japon, voyageur léger, seulement accompagné de ses boitiers. Arrivé depuis quelques jours, il apprend que le typhon Melor s’invite lui aussi par surprise. Le photographe se poste dans le quartier de Ginza à Tokyo et attend.

A la surface du paisible typhon retient ces instants suspendus. Retour sur un cataclysme annoncé à travers le regard d’un étranger solitaire.

Marie-Joëlle Gros, journaliste.

Pourquoi ce titre intrigant ?

“A la surface du paisible typhon résume bien l’état d’esprit dans lequel j’étais. Seul au Japon, par choix, transparent dans un pays qui ne se préoccupait pas de moi. J’étais arrivé fin septembre. Je constatais comme d’autres avant moi la courtoisie des gens. Tout m’apparaissait lisse, bien rangé. Et, retenu par la barrière de la langue, je restais à la surface. Puis il y eu l’attente du typhon. Un soir, l’atmosphère était comme chargée de tension sexuelle, comme si une catastrophe définitive allait survenir. Tout semblait devenir possible, les transgressions, les écarts. J’étais là. J’avais l’impression de glisser sur une vague. Je ressentais quelque chose d’assez proche de la méditation. Comme une respiration. Finalement, le typhon tant redouté avait perdu de son intensité en approchant des côtes. Il était devenu paisible”

Vous avez photographié un Japon presque déserté, comme si le pays était finalement peu peuplé. C’est une vision volontairement décalée ?

“J’avais voulu partir le plus loin possible, me sentir le plus étranger possible dans un pays qui m’aurait été le plus inconnu possible. Je ne connaissais le Japon qu’à travers la littérature et le cinéma. Tout cela formait une sorte de cocktail mental très attirant. Je n’étais pas sûr de rapporter des images qui me plairaient. J’ai travaillé là-bas comme je le fais depuis la fin des années 70 : en prenant mon temps. Je choisis un lieu et j’attends. Au bout d’un long moment, j’appartiens au décor. Et j’attends que des personnages le traversent, l’occupent, que leur trajet, leur posture ou leur silhouette me racontent quelque chose. C’est vrai qu’il y a rarement du monde sur mes photos, c’est souvent une question de patience ou de disponibilité. Tout peut arriver. On peut se projeter dans un cadre, une scène. Un peu comme au cinéma”

Pour cette exposition, vous avez choisi de montrer des tirages sur support transparent. Pourquoi cette technique peu commune ?

“J’avais envie de jouer avec la lumière. Je voulais qu’elle vibre à travers la photo, un peu comme dans une diapositive géante ou un photogramme de film très agrandi. Cela vient sans doute de mon rapport au cinéma, qui reste très prégnant dans mon travail. A l’arrivée, on a l’impression que mes images flottent dans l’espace. C’est assez proche d’une projection. Ou de la photographie sur plaque de verre qu’on ne voit plus beaucoup depuis le XIXè siècle, mais dont la délicatesse et la fragilité m’ont toujours profondément ému”

Aviez-vous déjà expérimenté cette technique ?

“Oui, je l’ai fait réaliser une première fois cet hiver, pour une série de sept images du Japon que j’ai exposée à la galerie Esther Montoriol à Barcelone. Un collectionneur allemand les a toutes acquises. J’ai donc eu envie de poursuivre l’expérience avec cette nouvelle série de dix images en noir et blanc. J’ai travaillé avec un encadreur, Daniel Danzon (Cadre exquis) pour réfléchir ensemble à la meilleure façon de laisser passer la lumière”

Parallèlement à ces dix tirages, vous proposez un livre à la vente. C’est complémentaire ?

“J’aime le support papier parce qu’il permet la circulation des images dans les livres, les magazines, les journaux. C’est aussi en feuilletant qu’on se raconte une histoire. A la surface du paisible typhon est donc aussi un livre, qui rassemble 130 photographies au Japon. Dont la moitié sont en couleurs”

RÉTROSPECTIVE

Jean-Pierre Viguié, diplômé de l’IDHEC, n'a pas lâché son Leica depuis 1974. Questionné sur d'éventuelles influences fondatrices, il cite le Quattrocento , Guy Bourdin, Robert Frank, Rodchenko, et El Lissitsky.

Parmi ces milliers d’images qu’il n a jamais souhaité montrer jusqu’à aujourd’hui , 30 ans de photos, nous en avons choisi seulement 25 pour cette toute première exposition. Elles donnent toutefois quelques indices sur cet artiste, fervent adepte de l’argentique, « patient et peu bavard » comme il se qualifie lui-même. Quelques clefs pour cet univers intime, très secret.

Faire ce choix n’a pas été simple . Dans cet ensemble d'ambiances différentes, saisies au cours de voyages en France et de par le monde, un fil, cependant, a émergé. Celui d’une certaine solitude, voire d'une mélancolie voilée.

Dans la ville, ou le long des rivages, règne cette désolation. Des êtres égarés déambulent, attendent. La vie s’écoule lentement. On sent le temps passer, le temps en attente de lui-même. Et ici ou là, partout, une silhouette, en ombre fugace, de passage dans l’image. Comme un motif.

La géométrie de la composition, le contre-jour, le contraste et la linéarité soulignent l’influence du cinéma. On pense à Fritz Lang pour les images les plus inquiétantes. Et au cinéma d’Europe de l’Est pour d’autres plus poétiques, comme cette photographie d'une mariée russe, le bras tendu vers l’oiseau qui s’envole , ou cette autre où des enfants jouent à la guerre. Résistent ,dans cette mélancolie du hasard, l’humour et une joie de vivre feutrée.

En revanche, rien à chercher du côté du documentaire et de l’ethnologique. Seules subsistent les émotions. Jean-Pierre Viguié a capturé la grâce dans l'intemporel, comme dans le quotidien. Il parvient à rendre mystérieux, par son regard incrédule, teinté parfois d’une douce ironie, ce qui pourrait sembler banalité ordinaire. D'où ne ressortent plus que l’étrangeté inquiétante et une sérénité sous tension.

Florence Bellaïche